播道兒童之家第一代院友家屬,傳承著創辦人申路得姑娘效法基督的愛,慷慨捐贈了位於九龍城一個2,000呎的物業,讓機構有自置居所,在社區提供更多宿位供 「長青共住」,開展「生命同途 –總有你鼓勵」服務。「愛‧傳承 物業捐贈感恩會」於4月2日在播道兒童之家禮堂舉行,見證一代一代傳家愛。

感恩會出席嘉賓包括物業捐贈家庭–麥希捷先生、麥笑薇女士和她丈夫(50年代院友段一勤大哥哥)、中國基督教播道會總會主席蘇振豪先生、播道會總會總幹事陳永就牧師、播道兒童之家董事會主席劉國華先生,與眾院舍孩子、青年代表及同工共同見證主恩。感恩會中各位嘉賓的分享,讓那些有家庭缺失的青少年明白和感受到珍貴禮物送贈的背後,傳承著那份無私的愛。

讓愛連繫社區

播道兒童之家董事會主席劉國華先生講述「長青共住」服務的緣起及致歡迎辭,董事會從青年服務的更新發展出發,孕育了長青共住服務的構想。麥氏家庭物業的捐贈,讓愛傳承,並連繫社區。感恩會在ECH敬拜隊帶領下呈獻讚美之聲,接著羅美珍院長娓娓道來青年家舍服務發展史,並對未來的期許。

亮燈啓動傳承使命

物業捐贈感恩會進行了「亮燈儀式」,主禮嘉賓包括物業捐贈家屬、總會董事會成員以及受助者一同燃亮服務新一頁。嘉賓們將代表青年家舍服務八大元素和培育方向的啓動卡,包括:安居、同行、福音、知識、連結、資助、等等,一同插入並啓動亮燈,喻意新服務讓青年人對未來職涯發展有盼望,點亮的燈光代表著「長青共住」(Stand by You) 計劃踏進新里程,見證獅子山下有「愛.傳承」。

在香港,人人為了一個小小蝸居奮鬥一生,無家青年為居住花費了大部份薪金,也只能換來一個小小的劏房,要儲錢進修爭取上流的機會何其渺茫。另一方面,退休宣教士奉獻一生於海外宣教,回港後亦未能找到合適居所。有播道兒童之家的第一代院友家屬捐贈物業,真的對我們十分激勵。該物業單位寬敞實用,並鄰近九龍城,交通便利,生活所需一應俱全,用作社區住房服務,十分合適。這自置居所,可締造他們共住的空間,有彼此交流、生命相互增潤的機會,期盼一代一代地傳承使命。

主禮嘉賓進行「亮燈儀式」 (左起:播道兒童之家董事會主席劉國華先生、中國基督教播道會總會總幹事陳永就牧師、中國基督教播道會總會主席蘇振豪先生、麥希捷先生、麥笑薇女士、播道兒童之家院長羅美珍姑娘、ECH家舍青年鄺鈺斌先生)

「獅子山下愛.傳承」- 麥笑薇女士分享

物業捐贈家屬代表麥笑薇女士(Mimi姐),分享捐贈物業的領受。她表示︰「神恩待我們,縱然怎樣艱難,神有豐富的預備。」「感謝神,有申姑娘犠牲一生湊大了段一勤,神把他賜給我 (成為我的丈夫) ,他可以領受福音信主,若不是這因,成就不了今天的果。」她分享自母親離世後,遺產物業一直無人居住,一天神感動了她,萌生捐贈物業予一勤哥長大的播道兒童之家的念頭。此物業的繼承權可是四兄弟姊妹共同擁有,當Mimi姐提出時,四兄弟姊妹都一致贊成。她分享:「當將你的事交託耶和華,並倚靠他,祂就必成全。」詩篇37:5,此事顯出主奇妙帶領,藉著人的手傳承主的愛,將物業用在更有意義的地方,願意「把神所賜的福交給神使用」。

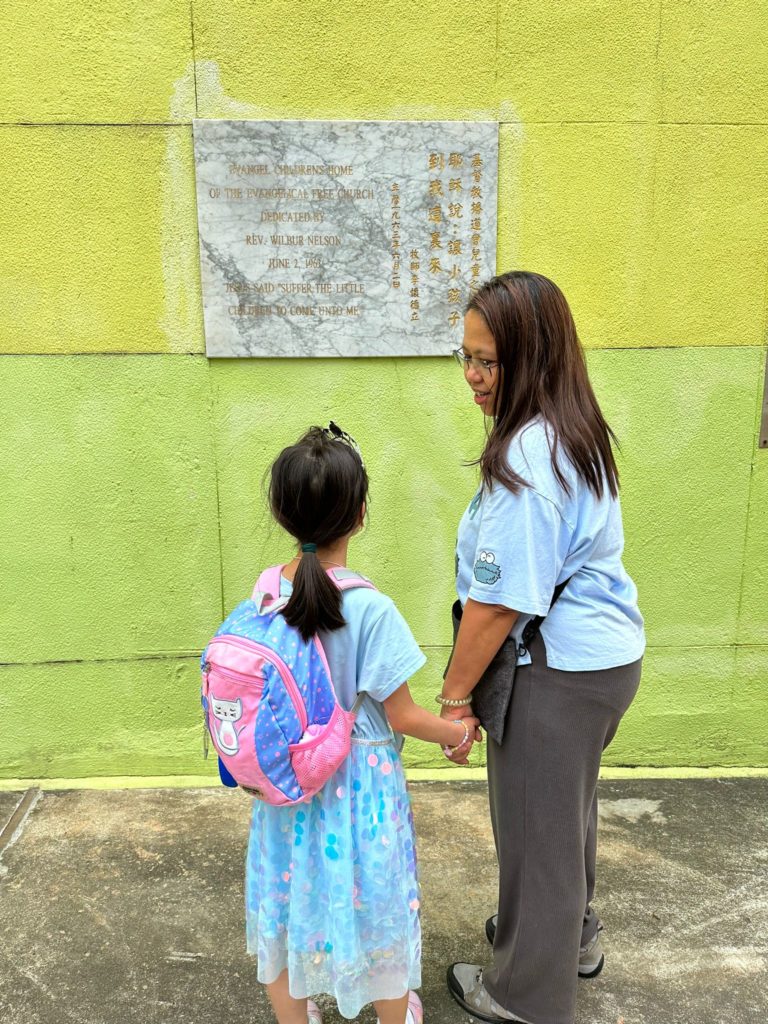

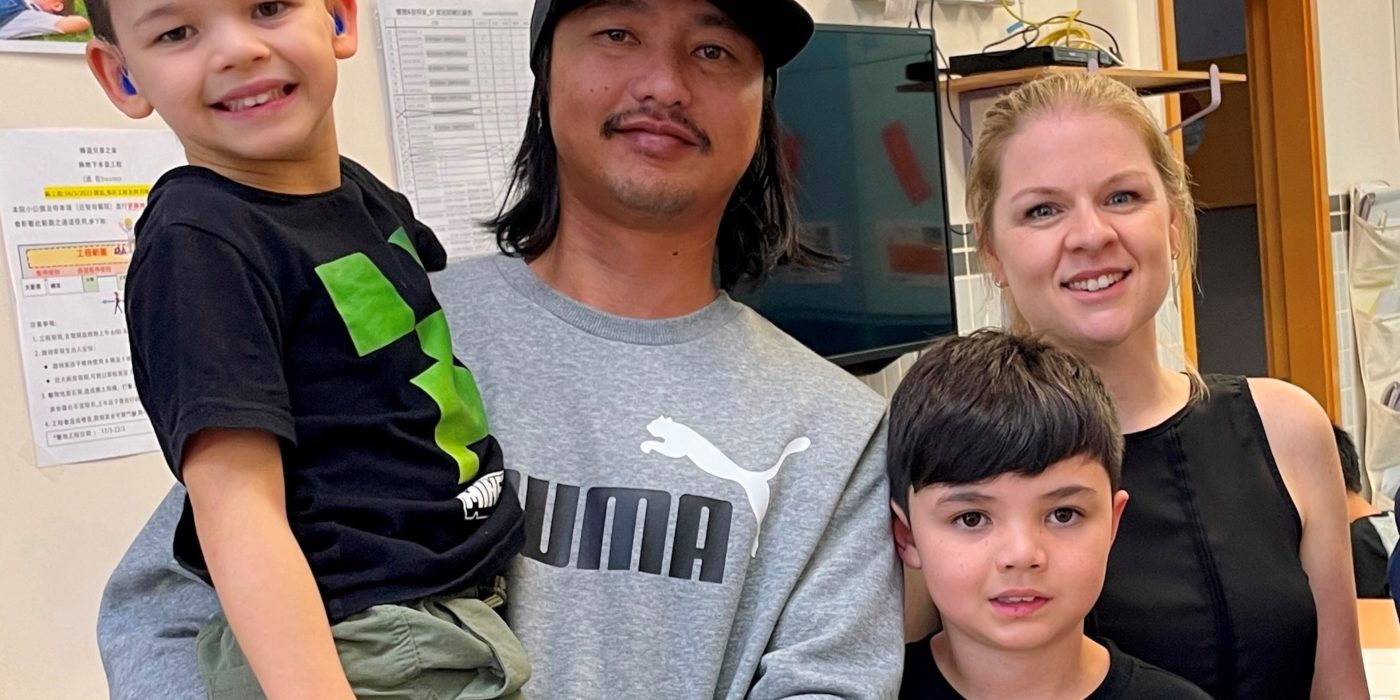

麥笑薇女士與段一勤大哥哥

家舍青年Jessica以一幅「家」字的二次創作畫作回饋捐贈者,在創作中展現一個充滿愛與和平的家。天使在星光下輕鬆釣魚,代表一個可讓青年休息、成長、得到方向的家,有屋、有「人」、有「主」就是家(「 」字是創院之初,由時任恩泉堂何道彰牧師設計的一個自創「家」字) 。

感恩回饋 青年分享

家舍青年宿生及院友Kyle, Lynn, Gary及Icy, 分享了受助之情。有青年表示在家舍學習照顧自己,在迷惘中找到輔導支援和關心,他們把青年家舍視為人生綠洲,一個給予力量和憩息之地。在這個節奏快、高壓的香港社會中,這個地方帶來了愛的活泉源、堅定的支持和無盡的鼓舞,孕育著他們未來的希望。一位年青人分享他未來的目標是「50年後也要捐一個單位給播道兒童之家!」,另一位已成為了家舍的替假家長的院友,立志以生命影響生命,以自己的經歷幫助有需要的小朋友,可見家舍服務為年青人帶來的生命意義。

異象.契機

保羅文化中心董事會副主席羅兆泉牧師以短片分享宣教士的短期住宿需要,中國基督教播道會香港差會劉迦祈宣教士亦分享了「長青共住」計劃的意義和契機,宣教士和年青人如何彼此祝福,讓生命影響生命。

萬事互相效力

「我們曉得萬事都互相效力,叫愛神的人得益處…」羅馬書 8:28。 播道會總會總幹事陳永就牧師憶述,2年前如何在神面前「發夢」、禱告、等候,為家舍青年及宣教士過渡居所的需要尋求事工方向,從無到有,上帝的恩典透過麥氏家庭成就了不可能的美事,「不能發生的真的發生了」! 就讓好的種子種在好土上。

中國基督教播道會總會總幹事陳永就牧師致謝祝福

播道兒童之家感謝麥氏一家捐贈物業單位,提供更多宿位讓無家青年與成年人共住,在社區擴展第二人生助跑計劃 –“Life Coaching – Always Stand by You”, 無家青年可走出自立生活的困局,向著標竿直跑!